|

2007.02.21

最近の赤い薔薇のこと

皆さん、「赤い薔薇」と聞かれて真っ先に思い浮かぶ品種は

‘ローテローゼ’だと思います。

しかし、ここ最近赤い薔薇の注文でよく受ける品種は

‘カンツォーネ’です。

なぜか? その特色としては

・発色が(ローテに比べて)明るい。

・低温でも黒ずまない。

・夏場でも花持ちが良い。などです。

現在、多摩生花では愛知の豊橋なんぶより入荷しております。

是非、一度お試しあれ!

カンツォーネ カンツォーネ

・花持ちがいい

・上位等級がでにくい

・発色が明るく、

低温でも黒ずまない

ローテローゼ ローテローゼ

・比較的、咲くのが早い

・温度によって花弁の

先が黒くなりがち

・開花時に外弁が

外側に反り返る

・水が下がりにくい

・採花本数がまとまる

|

2007.02.26

球根の花のこと

一口に‘球根の花’と言ってもその種類は

山ほどあります。

チューリップ、ヒヤシンス、ユリ、スイセン、グラジオ、

アイリス、グロリオサ、サンダーソニア、など……。

日本の生産者は、良い花(高品質)を生産・出荷 日本の生産者は、良い花(高品質)を生産・出荷

するために、毎年、新しい球根を買います。

その仕入先はほとんどが海外(オランダが主)です。

それは数量もそうですが(一括で大量に仕入れる)、

新しい品種の育種や品質面で比較的安定している

というのが主な理由です。(品種改良における技術

は今現在オランダが世界一)

その輸入にかかるコスト、その球根代というのは

生産面において大きく固定経費としてかかり、特に

球根代は輸出国の経済状態や他国への輸出量にも

左右され、毎年流動的に取引されているというのが

現状です。

また球根には‘サイズ(大きさ)’があり、使用する

その‘サイズ’によって、できた花の価格や出来が

大きく左右されます。

当然、大きな‘サイズ’の球根は価格も高く、その辺りが作る

生産者の悩み所であり、気の入れ所でもあるようです。

もちろん、毎年新しい球根を買わずとも、ある程度

球根は使い回しができます。

しかし、そうしてできた花はボリューム感に しかし、そうしてできた花はボリューム感に

かけていたり、茎が細かったり、花が小さかったり、

と最初にできたモノに比べると、どんどん品質が

悪くなっていきます。

では、‘一度使った球根に栄養を与えて太らせてから花を作れば、

また品質のいい花ができるんじゃないか’

確かにその通りなのですが、それには新しい球根を購入する以上の

手間と経費がかかってしまうというのが現状のようです。

もし、皆さんの手にした(球根)切花がとてもいい

モノであったのならば、

「これは今年仕入れたサイズでかい球根から

できたモノだな」

、

また逆に、その(球根)切花の持ちが悪かったり また逆に、その(球根)切花の持ちが悪かったり

貧弱だったのならば

「この花は使いまわした球根で作ったヤツだ」

もしくは「サイズの小さい球根からできたヤツだな」

とある程度、生産現場の見当がついて面白い

かもしれませんね。

|

2007.02.28

輸入切花の情勢と見通し

皆さんも感じている事とは思いますが、今、すごい勢いでその量は増えています。

シェア率17〜18%(金額比8〜9%)で9年連続の伸びだそうです。

その主な理由としては国産より安価で品質が向上してきているという事。

また、その特徴としては、今までの‘輸入の花’というものより

日本の主要品目である菊・バラ・カーネ等の伸びが顕著という事です。

(2005年の統計では 輸入シェア率 菊8%、バラ17%、カーネ27%)

このままいくと 「シェア率が20%を超えるのも時間の問題!」 という感じです。

また、花に限らず 「シェア率20%を超えてくるものというのは、その後も更に大きく伸びる」

という統計があるとかないとか…。

最近よく取りざたされている通り、日本は今人口がどんどん減少しています。

それとあいまって生産農家の数も減っているので、20%超という数字は相対的に

見てかなり現実味を帯びた数字です。

では、 「輸入切花はこのまま増え続けていくのか」 というと、それは???です。

というのは、ここ最近の世界情勢です。

今まで 「日本には‘花’というものに特別な思い入れ・嗜好があり、文化があり、

また、四季があり、定期的に花を大量に使う需要があり…」 と花を扱う貿易商社や

海外の生産地から見て魅力的なマーケットであったものが、ここ数年の不景気

(回復傾向にあるとは言われてますが…)、また、日本とは逆に先進諸国の好景気、

はたまた、発展途上国の発展、特に中国の発展は目覚しいものがあり、

日本以外にも貿易商社や各国生産地から見て魅力的なマーケットが他にも現れてきた

という状況があるからです。

また、今好景気にある先進諸国(米・欧・濠など)は自国での花の生産というのは

ほとんど無く、花が欲しいと思ったら輸入に頼らざるを得ないという事もあります。

今、 「先進諸国は花をほとんど作っていない」 と書きましたが、ある貿易商社の方曰く

「花の生産というのは、なんと言うかハングリー精神と言うか、そういうものを持ってないと

できないもののようで、先進国と言われるところほど、どうもそういう傾向にあるようです」と。

今、日本の花生産農家も年々減ってきています。

それは、先程の日本人そのものの数が減っているという事もありますし、

他にも様々な要因があるとは思いますが、日本も豊かになってきた?と

いう事なのでしょうかねぇ…?。

最近人気のマレーシア産スプレーマムの情勢について

作付面積に限界がきており(これ以上面積を増やすと環境破壊につながる恐れがある)

微増こそすれ、急激に増えるという事はないとのことです。

中国産について

白菊の神馬はまだまだ増えそうです。

(中国の場合、一生産者と言ってもその規模は日本の一産地に匹敵する規模になったり

するので数字的なものを出すのは非常に困難だそうです)

その他の品種・品目に関しては、最近ロイヤリティ、育成者権の取締りが厳しくなったため、

こちらも微増こそすれ急激に増えるという事はなさそうです。

2007.03.05

「太陽の花」 3月出荷情報

作柄状況は、輪菊、小菊ともに順調のようです。ほぼ昨年並みの出荷量が予定されております。

温暖な気候が続いていますが、朝・夕の気温は下がっているので、

昨年のような極端な前進開花はない見込みです。

輪菊の色バランスは、白25%、黄65パーセント、赤10パーセント程度の割合が予想されます。

小菊は白(つばさ)30パーセント、黄(秋芳、金秀、太陽のかりゆし)40パーセント、

赤(沖の乙女、さくら、太陽のあさひ)が30パーセント程度での出荷が見込まれます。

ただ、これは現時点の状況ですので、今後の天候などにより、

多少の前進また後退があるかもしれません。

あくまで参考としてお知らせいたします。また新たな情報が入り次第お知らせいたします。

2008.05.12

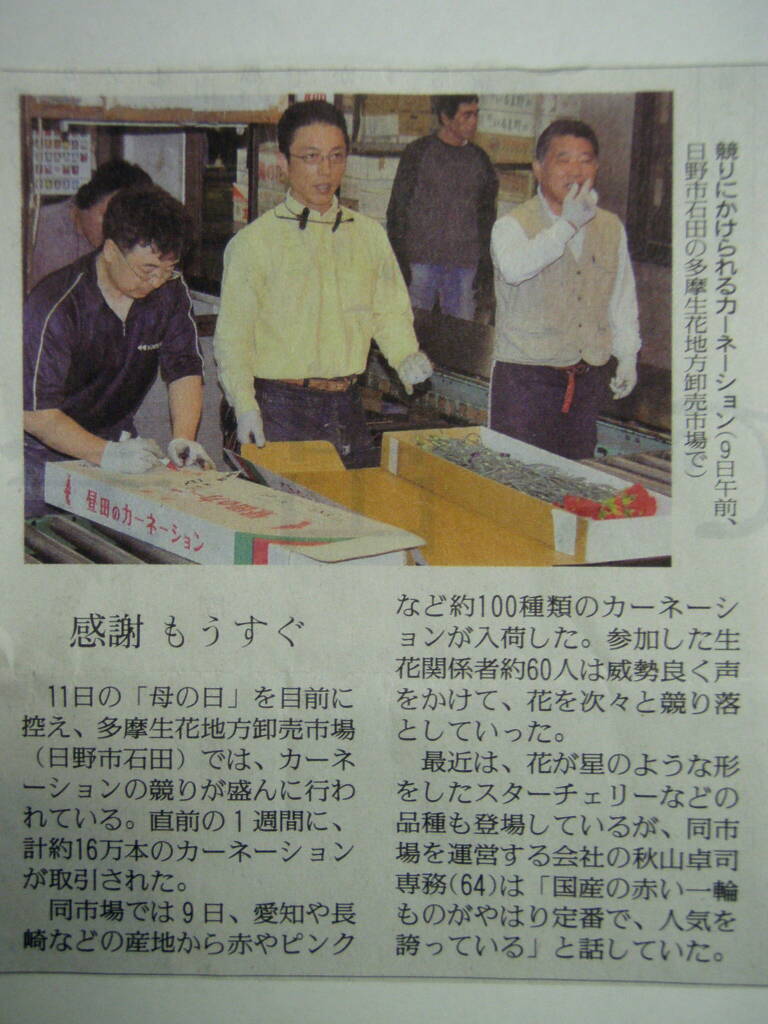

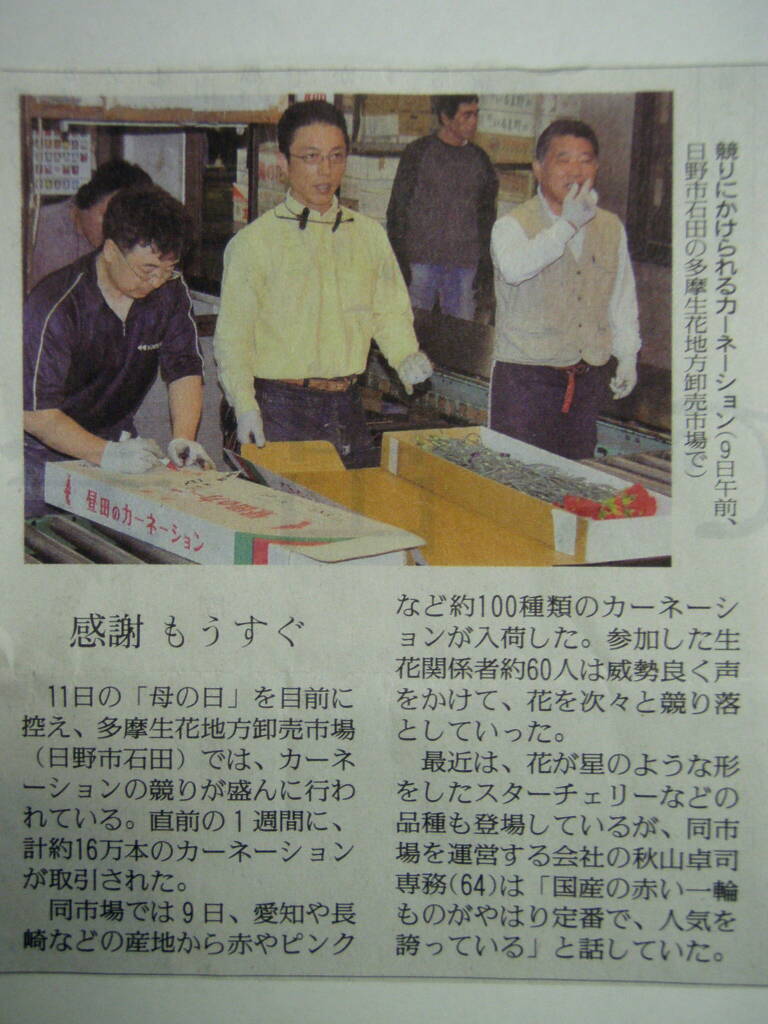

5月9日(金)読売新聞社来場。10日(土)に記事掲載。

ジャパンフラワーセレクション2008〜2009の写真掲載してみました。

2008-2009JapanFlowerSelection.html へのリンク

カンツォーネ

カンツォーネ ローテローゼ

ローテローゼ

日本の生産者は、良い花(高品質)を生産・出荷

日本の生産者は、良い花(高品質)を生産・出荷

しかし、そうしてできた花はボリューム感に

しかし、そうしてできた花はボリューム感に

また逆に、その(球根)切花の持ちが悪かったり

また逆に、その(球根)切花の持ちが悪かったり